MMSEの追加項目や意味について教えてほしい。

改変した実際の評価用紙を用いて、一項目ずつ解説していきます。

※以前、認知症専門医の下で勉強していました。ここでは認知症に関して得られた知見などを少しずつ公開していきます。なお私は理学療法士ですが、もし言語聴覚士や作業療法士の方が見ていらしたら、是非ともご指導・ご指摘などのコメントをお願いしたく存じます。

MMSEの追加課題

MMSEはMini-Mental State Examinationの略であり、臨床家(専門職)が認知症患者の症候を診察するための神経心理学的検査の一つです。MMSEのEは診察(Examination)のEであり、Examinationのための道具としてMMSという検査が開発されたことが原著に明記してあります。

つまり、MMSEは医師をはじめとする臨床家が診察として行うべきものであり、決して片手間にやっていいものではありません。またMMSEは厳密に構造化されておらず、教示内容や下位項目の施行順序などは臨床家の裁量に任されているし、患者ごとの必要に応じて課題を追加して症候学的所見を収集することも奨励されています。

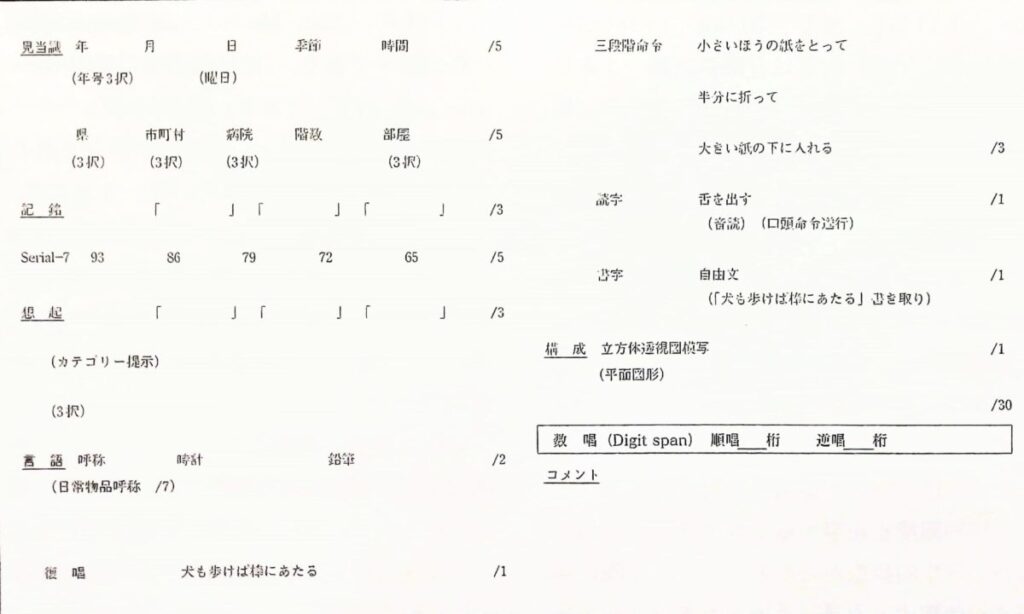

ということで、実際に使用している評価用紙が上記の画像です。以下、それらの説明文になります。

見当識

誤答があった場合、以下の課題を追加します。ただし追加課題に正解してもMMSEとして得点を与えるわけではなく、課題に対する反応を観察するために行います。

対象者が近時記憶障害のために正答を想起できず失点したのか、それとも純粋な見当識障害のために誤答したのかといった点を判断する材料として利用します。

- 時間

「年」が誤答の場合、年号の三択課題(昭和、平成、令和)を追加し、正答した場合は改めて令和何年かを問います。「日付」が誤答の場合、曜日を問います。 - 場所

「県」「市町村」「病院o 施設」「部屋」で、それぞれわからないような反応であった場合、三択課題を追加します(青森県/新潟県/岐阜県、市役所/病院/学校、待合室/診察室/病室など)。

記銘

課題に用いる3単語としてカテゴリーの代表語(桜、犬、車など)を避け「うさぎ、飛行機、チューリップ」に固定します。理由は後述する再生課題時に補助再生を行った際、偶然正答するのを避けるためです。

注意と計算

Serial-7では注意と計算の機能を評価することを目的としているので、対象者が課題を始めたら再教示を行ってはいけません。たとえば課題施行中に混乱しても「7を引く、93から引く」などと再教示してはいけません。

ただしどこまで引き算できたかといった結果のみでは、注意障害または計算障害、もしくはその両方のいずれかによって失点したのかが鑑別できません。この点を補うために以下の課題を追加します。

- 音声提示

仮に93-7で誤答した場合、検査者が「93引く7は?」などと口頭で提示します。 - 文字提示

音声提示で正答できない場合「93-7」などと式で提示します。 - 筆算

文字提示でも正答できない場合、用紙に筆算式を書いて提示して行わせます。

想起

MMSEの3単語遅延自由再生課題の大きな欠点は、近時記憶障害の重症度評価ができないことでした。この点を補うために補助再生と三択による再認再生を追加します。

- 補助再生

思い出しやすいようにヒントを教示します。記銘において「うさぎ、飛行機、チューリップ」と提示したので「動物、乗り物、花」といった具合です。正答できなかった場合、すぐにそれぞれの再認再生に移ります。 - 再認再生

補助再生で正答できない単語に三者一択の再認再生を行います。たとえば「動物」の補助再生で再認できない場合「ネズミ、うさぎ、羊」といった具合で教示します。その際、対象者が誤答した回答を含めないように注意が必要です。 - 自由再生できない単語が複数あった場合

1語目の補助再生と再認再生の後に、2語目もしくは3語目の自由再生を再び行います。ここで再生できない場合はそれらの補助再生と再認再生を順次施行します。 - 追加課題を含めた再生課題の評定

それぞれ「自由再生3点、補助再生2点、再認再生1点」の9点満点法で採点します。すべて自由再生で正答できれば9/9点、すべて再認再生のみの正答であれば3/9点、すべて誤答ならば0/9点といった具合です。

Alzheimer’s Disease Assessment Scale(ADAS)日本版の10単語即時再生課題の成績、Clinical Dementia Rating(CDR)の記憶の下位項目の評定段階と有意に相関すると言われています。つまり、重症度の程度を評価するために役立つというわけです。

言語

- 復唱

「犬も歩けば棒に当たる」などの漢字と仮名が混じった文が良いです。 - 三段階命令

「小さいほうの紙をとって、半分に折って、大きい紙の下に入れる」に変更します。「紙を床に置いて…」の課題では身体への負担が大きいためです。 - 読字課題

「舌を出す」に変更します。「目を閉じる」の課題では閉眼しているのか否かがわかりにくいからです。

三段階命令、読字、書字といった課題は注意障害の影響も受けやすいため、点数のみでは言語レベルの障害と注意障害のいずれによって失点したのかが鑑別できないため、以下の課題を追加します。

- 呼称

日常物品を5つ追加して計7物品とします。 - 読字

文字提示のみで課題を遂行できなかった場合、課題文の音読をしてもらい、同内容の口頭命令課題も追加します。 - 書字

課題の前に対象者の名字と名前を書かせます。教育歴が低い高齢者でも氏名は書けることがほとんどなので、練習課題として最適です。その後、MMSEの自由書字を行います。戸惑ったり拒否的になったりするようなら、あまり深追いをせず、MMSEの復唱「犬も歩けば棒に当たる」を行い、その直後に復唱課題文の書き取りを追加します。

言語レベルの障害のほかにも注意障害、病前の書字習慣、知的レベル、教育歴などの影響を受けやすいです。これらの要因を考慮したうえで書字課題の結果を評価するためには、ある程度の量の反応を得て分析する必要がありますが、自由書字課題に取り組んでくれないことも多々あります。

MMSEの得点のみを得るのであれば、拒否は0点として扱ってもよいのですが、分析をするには明らかな情報不足です。したがって、氏名書字<短文書字<自由書字という難易度を変えた課題を組み込むことで、様々な重症度と病前背景を有する対象者から、分析に足る書字反応を得ることができます。

構成

MMSE日本語版では立方体透視図の模写に変更されていますが、この課題には教育年数の低い高齢者において床効果を生じる欠点があります。この点を補うために以下の課題を追加します。

- 平面図形模写

「花」などの単純でわかりやすい図形の模写を追加します。ただし、このような平面図形の模写課題では、逆に教育年数の高い高齢者で天井効果が生じます。したがって、両者の課題を組み合わせることで構成障害の有無と重症度をより的確に評価することができます。

数唱

MMSEの下位項目には含まれていませんが、数唱の順唱と逆唱を行っておくことで、注意力と即時記憶の機能を定量的に評価することができます。

MMSEは点数で判断してはいけない

「その対象者が障害以前にMMSEを受けていたら、得られていたであろう点数」と比べなければ意味がないからです。つまり「その対象者にとっての正常な点数」と比べる必要があるわけです。特に高齢者ではそれぞれの教育レベルに明らかな差があります。このような方たちを同じ基準で採点することは病前レベルを無視することになり、結果的に誤りにつながる可能性があります。

「正常値」という言葉がありますが、いわゆる正常値とは「ある大きい集団の平均値」をベースにしているので、必ずしもその対象者の点数と集団の平均値が比較できるわけではありません。つい点数にとらわれがちですが、あくまでも目安でしかないということを覚えておきましょう。点数のような量的評価よりも、中身である「質的評価」のほうが重要です。

MMSEのカットオフ値

とは言え、まったく指標にならないわけではありませんので一応挙げておきます。以下は健常者・軽度認知障害(MCI)・アルツハイマー型認知症を対象としたときのカットオフ値です。

- 28点~30点:正常

- 24点~27点:軽度認知障害(MCI)

- 23点以下:軽度認知症

※何度も繰り返しますが「点数が正常範囲内なので正常」「正常範囲を外れているので異常」と安易に判断することは誤りの原因となります。

まとめ

MMSEは厳密に構造化されていないため、教示内容や下位項目の施行順序などは臨床家の裁量に任されています。患者ごとに必要に応じて課題を追加して症候学的所見を収集することも奨励されています。

MMSEの点数はあくまでも目安であり、重要なのは点数よりも中身です。検査に対する取り組みの態度、思考遅延の有無などすべての要素が評価につながることを覚えておきましょう。

参考資料

池田 学:日常診療に必要な認知症症候学, 2014

今村 徹:老年精神医学雑誌, 第31巻第6号, 2020

杉下守弘:MMSE-Jのカットオフ値, 2018

コメント