MMSEの実践的な評価方法やポイントがあったら教えてほしい。

実際に私が行っていたMMSEの方法をお伝えします。アレンジが入っていますが、一つの方法としてご参考になれば幸いです。

※以前、認知症専門医の下で勉強していました。ここでは認知症に関して得られた知見などを少しずつ公開していきます。なお私は理学療法士ですが、もし言語聴覚士や作業療法士の方が見ていらしたら、是非ともご指導・ご指摘などのコメントをお願いいたします。

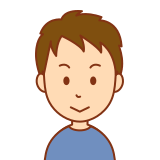

用意するもの

- 評価用紙

- えんぴつ(Bや2Bが好ましい)

- 色鉛筆(対象者への提示用)

- 書字課題用の用紙

- 三段階命令用の用紙(大きい紙と小さい紙)

- 読字用の用紙

- 呼称用の日常物品7つ(腕時計、えんぴつ、くし、マッチ、ハンカチ、歯ブラシ、巻尺)

追加課題を加えたMMSEの一例とその方法

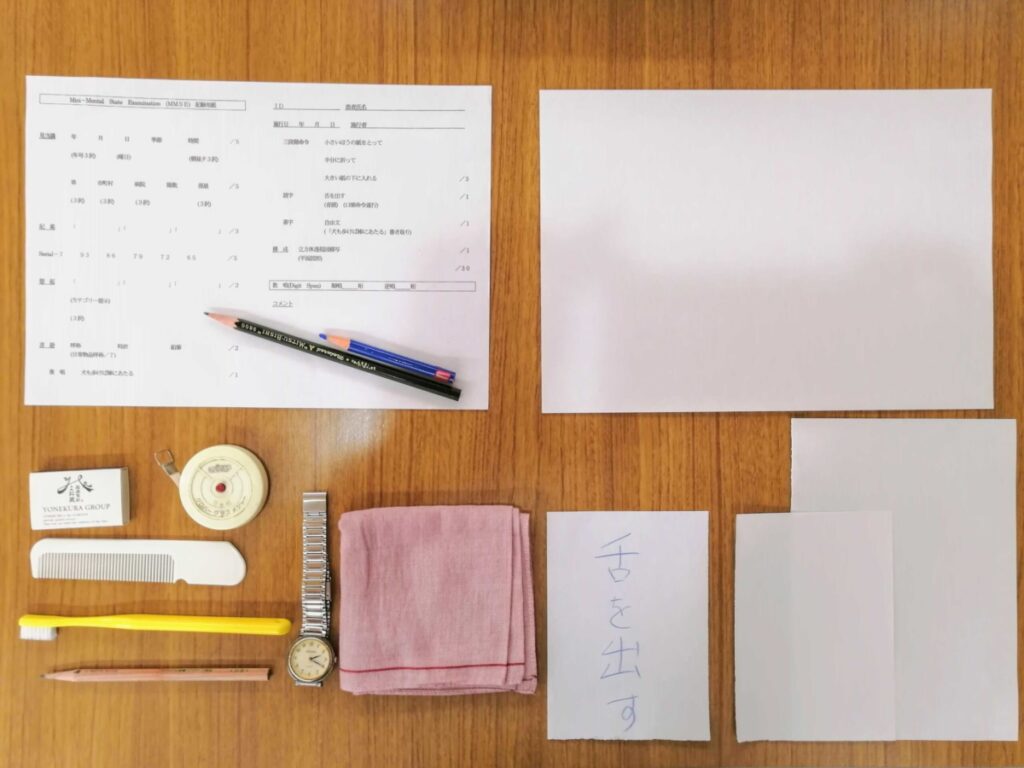

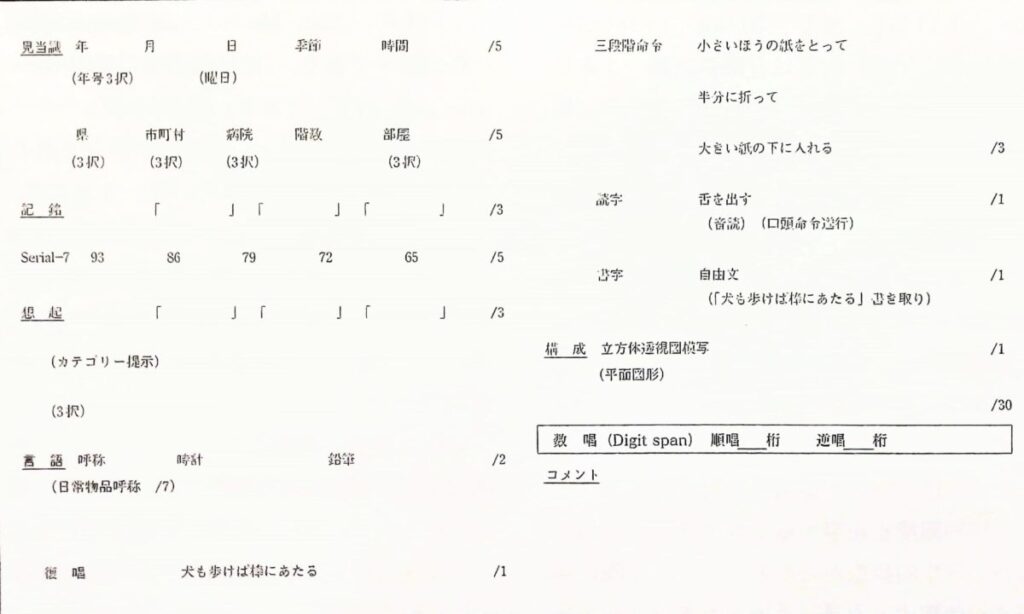

実際に用いている「追加課題を加えた評価用紙」をご紹介します。評価内容の詳細関しては下記のリンクをご参照ください。

教示内容や施行順序が評価用紙の順番と異なるためご了承ください。なお臨床では臨機応変な対応が求められるため、なかなか画一化するのが難しいところですが、ここではひとまず流れだけでも掴んでいただけたらと思います。ちなみに、実際はもっとラフな言葉遣いで検査しています。

書字と復唱

「まず苗字と名前を書いてください」

「いま頭の中でパッと思い浮かんだことや、朝あった出来事など、何でも構わないので短い文章で書いてください。」

「犬も歩けば棒に当たる、を口で言ってください。」

「それを書いてください」

※「この字でいい?」などと尋ねられた場合、正答誤答にかかわらず「それで結構です」などと肯定的に反応しておく。書字は漢字でも平仮名でもカタカナでも構わないことを伝えておく。

構成

立方体透視図

「字を書くのはいったん終わりです」

立方体透視図を描いて見せて「これは何ですか?」と聞く。

※箱、マス、立方体などと呼称できることを確認する。四角とか家などと呼称する場合は「箱ですよね」と提示する。

「ちょっとむずかしいかもしれませんが、これと同じように描いてみてください。」

平面図形

「では次はこれです」

花を描いて見せて「これは何ですか?」と聞く。

※花と呼称できることを確認する。

「これも同じように描いてみてください。こちらの方が簡単かもしれません。」

数唱

順唱

「紙に書くのはこれで終わりです。次は数字を言うので同じように言ってください。」

※順唱3桁(6・5・9など)から開始して4桁5桁6桁など、できなくなるところまで行う。ある桁で誤答したら同じ桁の別の数字でもう一度行う。誤答正答が各1回になったら同じ桁のさらに別の数字で行う。それで正答したら次の桁に進む。誤答が通算2回になったら打ち切る。たとえば4桁で「誤答・正答・正答」の場合、5桁の1回目が「誤答」ならば2回目に進まずに打ち切る。

逆唱

「次は少し難しくなります。私が行った数字を後ろから(逆から)言ってください。たとえば1・2・3なら3・2・1といった感じです。」

※逆唱2桁から開始してできなくなるところまで行う。逆唱に関しては質問の意図が伝わらない患者も多いので、戸惑っている場合は「今のは3・6なので後ろから言うと6・3ですね」と再教示する。中止基準は順唱と同じ。

記銘

「今度は私が物の名前を3つ言うので、同じ順番で言ってみてください。あとでもう一度聞くのでしっかりと覚えておいてください」

「うさぎ、飛行機、チューリップ」

※逆唱を保続する場合は記録しておくが、3単語をしっかりと復唱できていればOK。難聴者などでは2-3回の教示の繰り返しは認める。3単語を復唱できない場合は減点となるが、想起課題を成立させるために1単語ずつ復唱させておく。

「それでは覚えておいてください。頭の中で唱えて忘れないようにしてください。」

三段階命令

「次は両手を使います。ここに大きい紙と小さい紙がありますね。これを私が言ったとおりに動かしてほしいのですが、最後まで聞いてから動かしてください。」

「小さいほうの紙をとって、半分に折って、大きい紙の下に入れてください。」

※「これでいい?」などと尋ねられた場合、正答誤答にかかわらず「それで結構です」と肯定的に反応しておく。

読字

「舌を出す」と書いて見せる。

「字が見えますか?なんと書いてありますか?」と聞き、対象者に音読してもらう。

「ではここに書いてある通りにやって見せてください」

※対象者が戸惑っている場合は必要に応じて再教示し、「ここに書いてあることを○○さんが実際にやって見せてください」と伝える。正答不可能な場合、課題が音読できることを確認し、さらに口頭命令で遂行できるかを確かめる。

注意と計算

「今度はまた少し頭を使います。簡単な引き算です。」

「100から7ずつ順番に引き算をしていきます。100から7を引いて、その答えから7を引いて、またその答えから7を引くを繰り返していきます。では、まず100引く7は?」

※対象者が正答したら「そこからまた同じだけ引いてください」と伝えていく。「何を引くんだっけ?」とか「何から引くんだっけ?」などと尋ねられた場合は、「先ほどと同じ数だけ引いてください」とか「先ほどの答えから引いてください」と反応する。原則として7を引くことや、前段階の答えを再教示してはいけない。

誤答で中止になった場合、「93引く7は?」と音声提示をして正答できるかを確認する。それでも正答できない場合は「93-7」と式で提示して正答できるかを確認する。それでも正答できない場合は筆算式を提示して正答できるかを確認する。

再生

自由再生

「さっき覚えておいてくださいと伝えた、3つの物の名前、あれを思い出して言ってみてください。どれか一つでも思い出せますか?順番はバラバラでも構いません。」

※3単語中、いくつ自由再生できるかを確認する。すべて自由再生できれば次の課題へ移る。自由再生できなければ補助再生や再認再生を行う。

補助再生

「何もなしでは難しいのでヒントを出します。3つのうち1つは動物(または乗り物、花)の名前でした。なにかピンとくる名前はありますか?」と聞く。

「うさぎではなかったかしら?」などと確信がなさそうでも正答したものとみなす。

※「犬とか?」「猫とか?」など当てずっぽうに代表語を答えたことが感じ取れたときや、正答できない場合はすぐに再認再生に移る。

再認再生

「ではもう少しヒントを出します。私が動物(または乗り物、花)の名前を3つ言いますので、ピンとくるものがあったら思い出して当ててください。」

「ネズミ、うさぎ、ひつじ」とか「電車、飛行機、タクシー」とか「桜、チューリップ、ひまわり」など。このとき対象者が誤答した回答の単語を含まないように注意が必要。

呼称

「覚えたりするのは終わりです。今度はここに出した物の名前を言ってみてください」

※腕時計、えんぴつ、くし、マッチ、ハンカチ、歯ブラシ、巻尺を一つずつ提示して答えてもらう。基本的にあまり躓くことが少ない項目ですが、アルツハイマー型認知症末期や若年性認知症では失語症状などが現れます。

見当識

「もう少しで終わります。次は一般的なことを聞きますので、わかる範囲で教えてください。」

「今日は何月何日ですか?」と聞き、誤答の場合は「曜日はなんでしょう?」と聞く。

※「わからん」などの反応が強ければ、それぞれ「3月ですか?7月ですか?10月ですか?」とか「3日ですか?13日ですか?30日ですか?」などと三択で聞いても良い。

「ちなみに、今年は何年ですか?」と聞き、誤答の場合は年号三択(昭和、平成、令和)を追加して聞く。それで正答したら「令和何年でしょうか?」と聞く。

「今いるこの場所は何県何市ですか?」と聞き、「わからん」などの反応があれば三択を提示する。

「今いるこの部屋は建物の何階でしょうか?」

「今いるこういった部屋は何室といいますか?」

※「何市?」「何室?」などと戸惑っている様子であれば「〇〇市とか、△△市とか、✕✕市とか、◇◇市とか…」、「病室とか、事務室とか、診察室とか、会議室とか、食堂とか…」などとオープンエンディングで手がかりを出しても良い。これで正答できればMMSEとしての点数を与える。

「この建物の名前はわかりますか?」

「今の季節は何でしょう?」

「最後です。時計を見ないで言ってください。今は何時くらいでしょうか?だいたいで結構です。」と聞く。前後2時間以内ならば正答とする。

MMSEのポイント

「わからない=未実施」と同じです。これでは何の判断材料にもなりません。正答でも誤答でもいいのでできるだけ答えてもらうのが重要です。そのためには聞き方や導き方などのコツが必要となりますが、こればかりはたくさん見学して、たくさん経験するしかありません。

そして点数にばかり着目してはいけません。点数はあくまでも参考程度にしましょう。というのも、いわゆる正常値は一人一人違うからです。

人間は性格や学歴、生活歴や仕事歴などに差があります。小学校卒と高校卒の方を同じ基準で比較するのは無理がありますよね。同じようにゴリゴリの農家さんとバリバリのサラリーマンを同じ基準で比べるのも無理があります。したがって、いわゆる正常値とは一人一人違うわけです。

そのほかにも検査態度、思考時間、取り繕いの有無等々、点数だけでは表せない部分がたくさんあります。MMSEではそういった「ソフト面」もとらえる必要があります。

まとめ

実際に使用しているMMSEを紹介しました。標準のMMSEでも構いませんが、追加課題を与えたほうが深く探れるのは事実です。MMSEだけですべてが把握できるわけではありませんが、きちんと操れるとぐっと考察が深まります。作業療法士や言語聴覚士に任せっきりではなく、理学療法士の皆さんも少しチャレンジしてみてはいかがでしょうか。難しいけどね。

参考資料

池田 学:日常診療に必要な認知症症候学, 2014

今村 徹:老年精神医学雑誌, 第31巻第6号, 2020

杉下守弘:MMSE-Jのカットオフ値, 2018

コメント