触診の勉強におすすめの参考書があれば教えてほしい。

「プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系」「骨格筋の形と触察法」「運動療法のための機能解剖学的触診技術」をおすすめします。整形外科の勤務時代には大変お世話になりました。どれも定番ですがどれも名著です。それぞれの本の特長とともに、感想を少し述べていきます。

はじめに

理学療法士が活躍する分野は中枢、整形、スポーツ、介護施設など多岐にわたりますが、どの分野でも「触診」は基本だと思います。

学生のうちに触診技術を身に付けられたらベストですが、残念ながらそれはほぼ不可能です。わたしも臨床で経験しながら勉強して身に付けました。

すべてを網羅するのは至難の業ですが、そこで得られる触診技術は一生ものです。しっかり勉強して、しっかり練習して、しっかり自分のものにしましょう。将来、きっと武器になります。

プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第3版

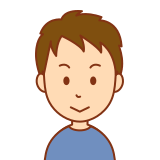

超ド定番、坂井建雄先生と松村譲兒先生監訳の解剖学書です。この本の特長はなんといってもイラストの美しさ。初学者にも抵抗がないように解説文は最小限とし、骨・筋・靱帯・各軟部組織が美しい色合いで描写されています。

あくまでも解剖学書であって触診に特化したものではありませんが、前述したようにイラストが美しく文章が少なめなので、とにかくイメージがしやすいのです。

触診では主に骨・筋・靱帯などを触れる技術が求められます。その際に重要なのがイメージ力です。触診では対象組織が「身体のだいたいどのあたりに位置しており、どこと隣接しているのか、表層なのか深層なのか」など、まずは見えない部分をイメージしなければなりません。

イメージ力を養うにはプロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第3版が最適です。初心者の方でもスッと受け入れやすいと思います。医師や医学生にも好評のようです。理学療法士もバイブルとして持っておいて損はありません。

改訂第2版 骨格筋の形と触察法

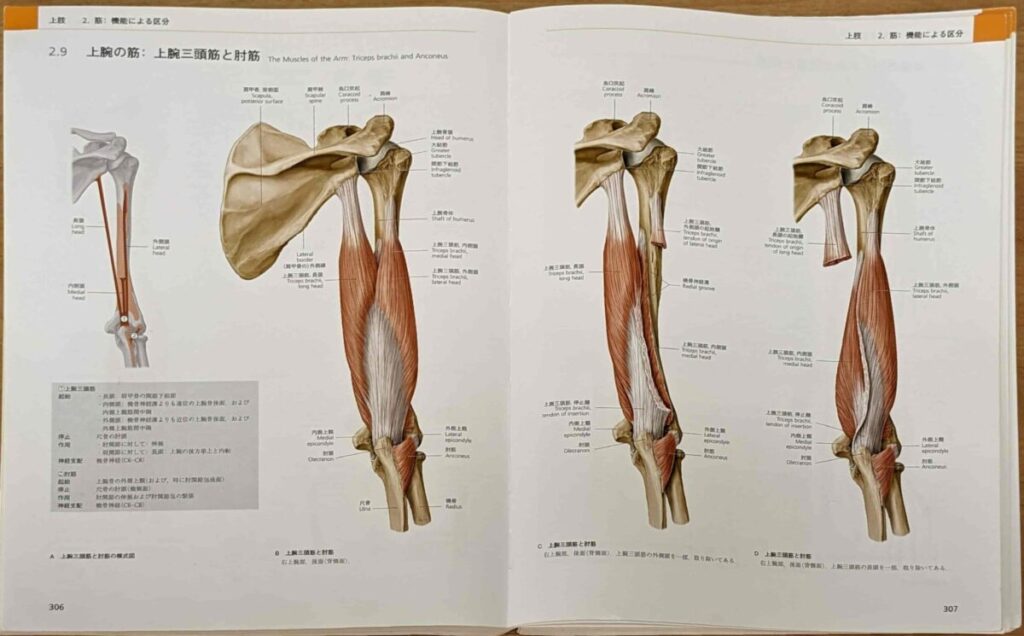

理学療法士で医学博士でもある河上敬介先生著書、改訂第2版 骨格筋の形と触察法です。正真正銘、理学療法士の理学療法士のための触診の参考書です。触診本は多々ありますが、ここまで本格的なものはそうそうないでしょう。個人的には最強の触診本だと思っています。これさえあれば、ほぼほぼ全身の骨・筋・靱帯を触診することが可能です。

この触診本は実際にご検体を解剖し、それを基に体表解剖学として記述してあります。さらにご検体の写真も載せてあるため、イラストでは絶対に表せない「リアル」がこの本の強みです。

そしてなにより著者が理学療法士であるため、理学療法士に必要な触診技術について懇切丁寧に説明してあります。おかげで文字が多く、やや辟易とするかもしれませんが、そのぶん読みごたえはバッチリです。時間をかけて少しずつ練習すると良いでしょう。

改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術(上肢、下肢・体幹)

最後にご紹介するのは林 典雄先生ら著書、改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術(上肢、下肢・体幹)です。前述した「改訂第2版 骨格筋の形と触察法」はガッチガチの触診本ですが、こちらはもう少しラフでイラスト調です。筋収縮や伸張動作を用いるなど、わりと臨床的(実践的)な触診方法で記されています。

機能解剖学的触診と書かれているように、解剖学だけでなくその構造体の機能的な側面についても必要最小限にまとめられています。臨床でも通用する内容なので、とくに整形外科の理学療法士には必須と言えるでしょう。

「改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術」は上肢編、下肢・体幹編の2冊に分かれています。通常であればどちらも手に入れるべきでしょう。

おわりに

「プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系」「骨格筋の形と触察法」「運動療法のための機能解剖学的触診技術」はどれも定番でどれも名著ですが、それぞれ一長一短があります。できれば各々を照らし合わせ、不足なく使っていくのが良いでしょう。これさえあれば臨床に通用します。

私はすべて新品で購入しましたが、新品で揃えると総額40,000円くらいかかります。一生ものとはいえバカにならない出費です。懐事情と相談してレンタルしたり、シェアしたり、中古品を探ったりしても良いでしょう。

コメント