【朳差岳、頼母木山】足ノ松尾根からのんびり小屋泊登山|2025年7月11,12日

飯豊連峰の登山を検討中の方

『夏の飯豊連峰の登山ってどんな感じだろう。なにか情報があれば教えてほしい。』

この記事は備忘録ですが、少しでも参考になれば幸いです。

本日の内容

- 感想

- スケジュールなど

- 登山ルート

スポンサードサーチ

感想

2年ぶり3度目の朳差岳は初めての足ノ松尾根から。これまでは大石ダムからしか登ったことがありませんでした。難易度的には大石ダムのほうがきついですが、飯豊連峰はどのみちどこから登っても楽ではありません。というのも登山口の標高が低いため、登り詰めるには距離で稼ぐか急登で稼ぐしかないからです。飯豊連峰に登るにはそれなりの鍛錬がないと難しいことを改めて感じました。

当日は奇跡的に気温が低くて非常に助かりました。高くても23℃程度だったと思います。その代わりほぼずっとガスっていたため圧倒的な眺望とはいきませんでした。たまにガスが抜けたときが幻想的で素敵でしたが、直射日光だとやっぱり暑いですね。晴天で眺望良好な登山も良いですが、個人的にはガスっている世界も好みです。

稜線ではヒメサユリがギリギリ残っていたり、ニッコウキスゲが全盛期だったり、他にも美しい高山植物が咲き誇っていました。平日なので人っ気がなかったためマイペースにのんびりと過ごすことができました。やっぱり空いている山は良いですね。

今回は日帰りでも良かったのですが時間があるので小屋泊にしました。もちろん小屋もがら空きだったので快適に過ごすことができました。ちなみに当日の宿である朳差岳避難小屋の水場はまだ雪の下でした。頼母木小屋で水を補給しておくか、担ぎ上げるか、雪を融かして利用するしかないので注意しましょう。なお水場は8月以降に現れる見込みとなっています。

なんだかんだ気ままに過ごしているとあっという間に夕暮れ時です。夕日は朳差岳山頂から眺めることにしました。日中のガスはほとんど抜けており、遠くは雲がかっていましたがお目当ての夕日はしっかりと眺めることができました。強風にさらされると一気に冷えてきます。上着を着ていても寒いくらいでした。陽が沈むとそそくさと避難小屋に戻ってさっさと就寝です。

夜中に何度か起きてみましたが、再び深いガスに覆われており星空を拝むことはできませんでした。結局明るくなるまで寝ていましたが、太陽が昇ってもガスガスで何も見えませんでした。やむを得ずさっさと朝食、準備をして下山を開始します。

道中というか朳差岳から大石山の登山道は若干ヤブっているため、朝露であっという間にズボンがびしょびしょになってしまいました。大人しくレインウェアを着るべきだったと反省です。大石山を過ぎると少しずつガスが抜けていくのがわかります。もう少し山頂でゆっくりしても良かったですね。

下山中は時間的に乗合自動車で来たと思われる集団と続々とすれ違いました。皆さん必死に登っていたのが印象的でしたが、やっぱり急登だよねと思う次第でした。とにかく淡々とひたすら下っていき最後の林道歩きをして無事に下山することができました。

さてさて改めて、朳差岳というか飯豊連峰はとにかく山深いですね。どこから登っても相当な距離と時間、体力を要します。個人的にはだいぶ気を引き締めて登らないとたどり着けない、そんな印象を持つ山域です。それでもなんとか急登を登り詰めて稜線に出ると、ため息が出るような美しさが広がる世界です。飯豊連峰に魅了され続ける山屋さんが後を絶えないのもよくわかります。やっぱり飯豊はイイで!

スケジュールなど

【日にち】2025年7月11,12日

【天候】晴れ、ほぼほぼガス

【気温】13℃~23℃程度

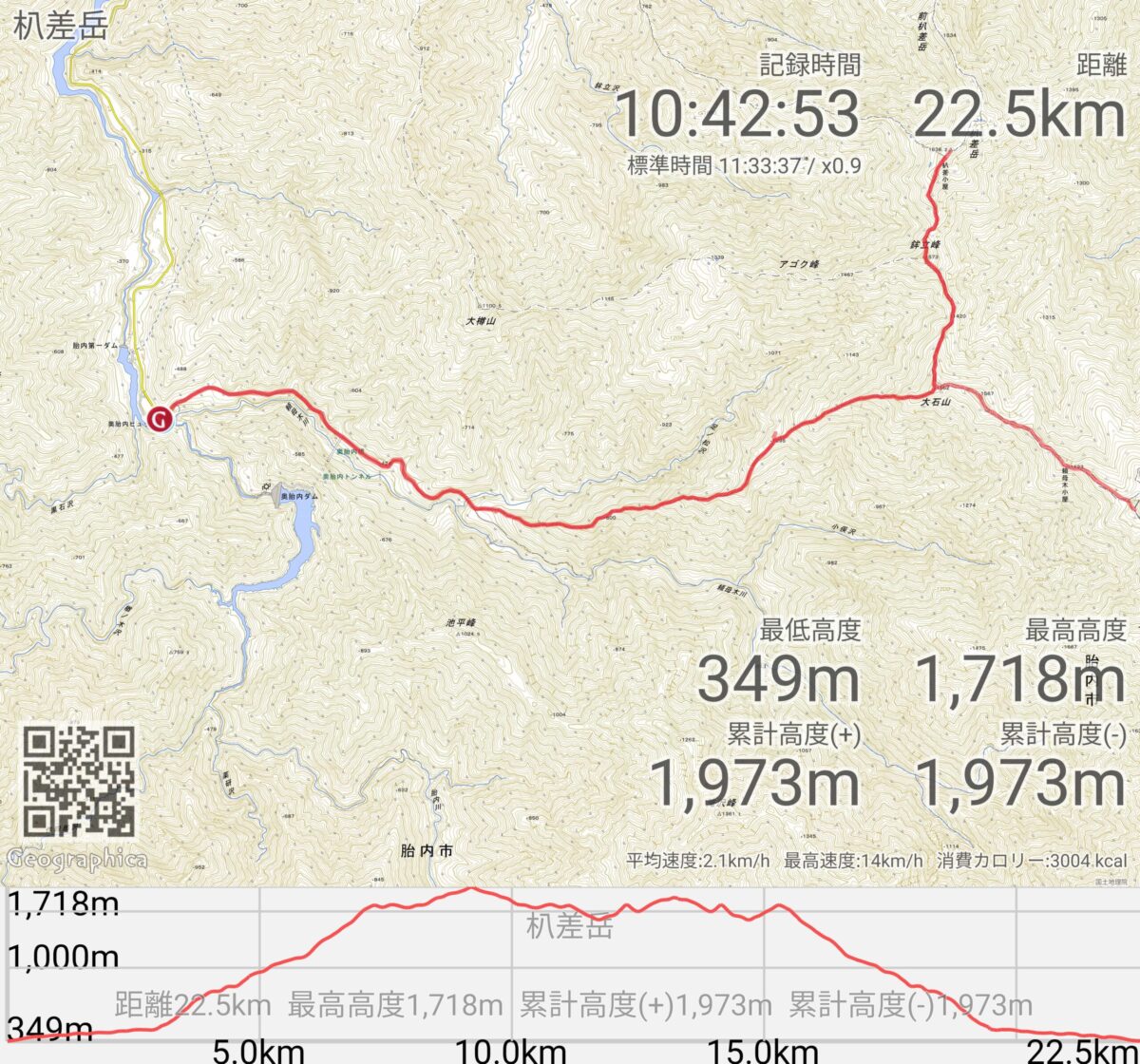

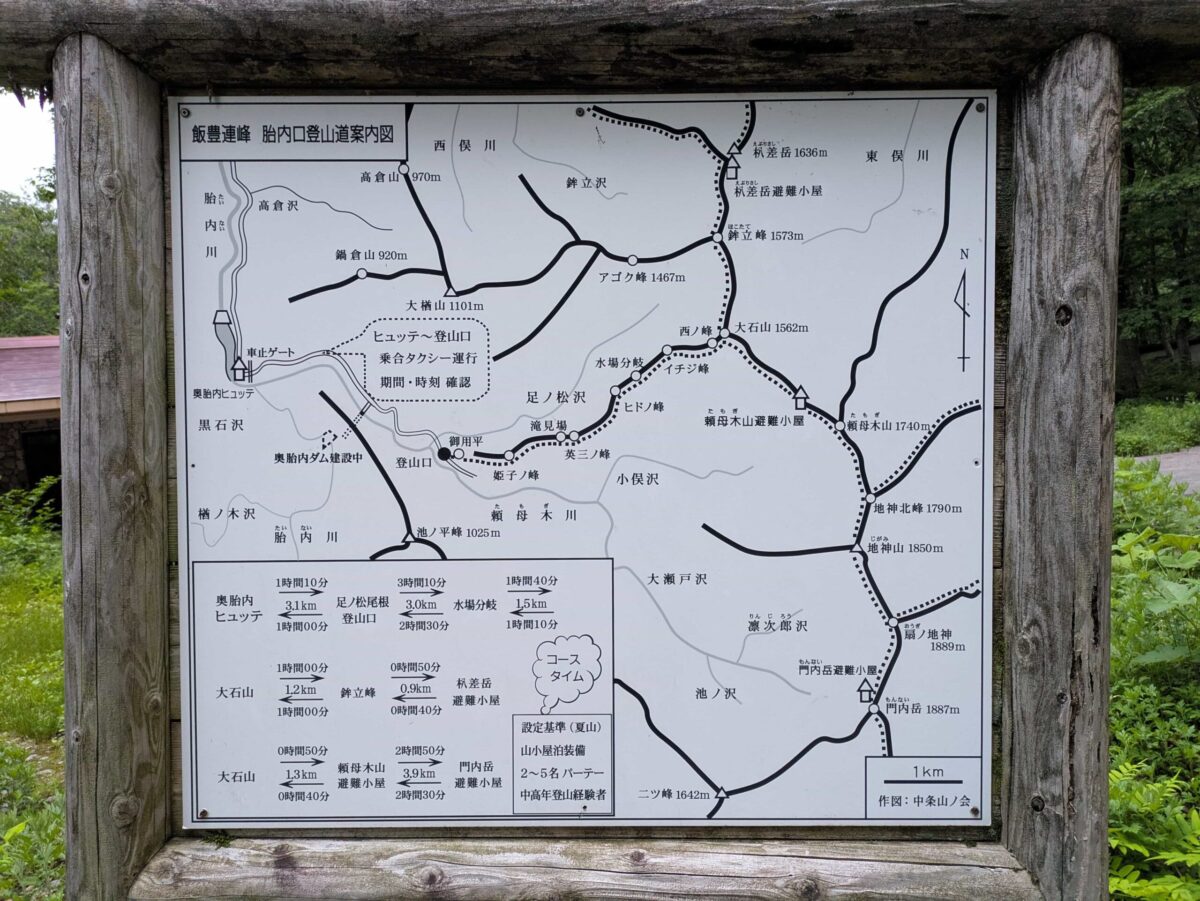

【登山ルート/時間】

初日:奥胎内ヒュッテ→足ノ松尾根登山口→頼母木山→朳差岳/7時間05分/13.2km

2日目:朳差岳→足ノ松尾根登山口→奥胎内ヒュッテ/3時間35分/9.3km

【電波状況】稜線は概ね圏内だが安定せず(docomo)

【残雪】朳差岳避難小屋直下の水場はまだ雪の下(8月以降の見込み)

登山ルート

※都合上、横向きにしてあります。見づらくてすみません。

4:40 奥胎内ヒュッテ~足ノ松尾根登山口

全然当日でもいいのに無駄に車中泊をして過ごしました。少し開けていた窓から蚊が侵入してきて退治することができず、結局およそ一晩中格闘していたため絶賛寝不足です。気分は最悪でしたが明るくなったので登山開始です。車内温度計は18℃とあり、奇跡的に涼しくて抜群の登山日和です。

奥胎内ヒュッテは臨時休業中ですが、仮設トイレだけは利用可能となっています。奥胎内ヒュッテから足ノ松尾根登山口までの乗合自動車は6月21(土)~9月28(日)の土曜・日曜・祝日のみ運行しています。しかも今年度に関してはなんと無料での運行となっていますが協力金を募っています。利用される方はケチケチせずに協力金をお支払いしましょう。私もできれば利用したかったですが、金曜日は運行していないので仕方なく登山口まで歩きました。自転車があればそれでも良いですね。

5:20 足ノ松尾根登山口~水場分岐

およそ40分の林道歩きの末、足ノ松尾根登山口に到着です。道中は少し前に出発された先行者と一緒に歩いてきましたが、この方が日本百名山や信越百名山等をおよそ日帰りで敢行している強者でおられ、興味深い話をたくさん聞かせていただきました。楽しかったなー。

足ノ松尾根登山口の標高がおよそ480mです。ここからほぼ急登の登山道をずんずんとひたすら登っていきます。それにしても足ノ松とはよく言ったもので、足元は松の根だらけです。歩きやすいんだか歩きづらいんだか。

登山口から40分くらいで姫子の峰ですが、ここで一旦視界が開けるので一呼吸。さらに30分くらいで滝見場となり遠くに滝を見ながら小休止。ほんのすぐ先の英三ノ峰で再び視界が開け、この時点で標高が940mなのですでに500m近く登ってきたことになります。さらに20分ほど進むとちょっぴり残雪のあるヒドイ峰となります。

7:05 水場分岐~大石山

水場だーと思って着いたはいいけど、水場はだいぶ下らないとなさそうです。少し進んでみましたが水の気配がなかったのですぐに引き返しました。少し残雪があったので、さいあくこれを溶かせば水分は確保できなくもありません。飯豊連峰はどのルートも水分確保が悩ましいですね。十分量は持っていたのでさっさと進みます。なお水場分岐あたりから樹種が一変して広葉樹が多くなります。不思議なものですね。

水場分岐から広葉樹林帯の急登を30分くらい進むと、イチジ峰に出て視界が一気に開けます。標高1,260mくらいでしょうか。背の高い樹木はすっかりなくなり灌木帯に覆われた山容に変化していきます。

さてここから標高1,525mの西ノ峯、標高1,562mの大石山に向けて最後の急登です。相変わらずガスっているため基本的に涼しいものの、稜線なので遮るものがなく、たまにガスが抜けたときに太陽光が真っ正面から照り付けてくると暑いですね。

8:15 大石山~頼母木小屋

大石山の分岐に到着です。ここで荷物をデポして水分の調達がてら頼母木小屋と頼母木山に向かいます。ここの稜線歩きが一番気持ち良かったかもしれません。笹藪に通る一本の登山道がなんとも美しく、ガスっていたことも幸いしてとても幻想的です。登山道にはヒメサユリがギリギリ咲いていたり、ニッコウキスゲが全盛期だったり、他にもたくさんの山野草が咲き乱れていたりと気分は最高です。

8:45 頼母木小屋

あっという間に頼母木小屋に到着です。荷物がないだけでこんなに楽かなってくらい快適な稜線歩きでした。頼母木小屋はキンキンに冷えた水がじゃぶじゃぶ。協力金を支払い、せっかくなので記念バッジ(500円)と手拭い(1,000円)を購入しました。ペットボトルも缶ビールも500円でしたが今回は見送りました。ここで一旦水分補給等の小休止です。

ちなみに当日の頼母木小屋の宿泊者は小屋泊とテント泊を合わせて5名だったそうです。やはり休日前なので空いていましたね。なお到着時の気温は16℃でした。涼しい。

9:20 頼母木小屋~頼母木山

正直最初は行くつもりではありませんでしたが、管理人さんに「せっかく来たんだから頼母木山くらい行ってきたら。山頂に円を描くようにイイデリンドウが咲いてるよ。」と言われたので向かうことにしました。

9:35 頼母木山~鉾立峰

およそ15分の道のりで頼母木山に到着です。山頂にはなるほど、円を描くようにイイデリンドウが咲いていました。先の稜線は相変わらずガスの中でほとんど見えませんでしたが、兎にも角にも涼しいので御の字です。

ほんのり時間を過ごした後、頼母木小屋に戻り再度水分を確保してから大石山まで引き返します。大石山でデポしてある荷物を担ぎ上げて鉾立峰に向かいます。

さてこちらのルートは人が少ないせいか、所々足元が見えないくらいに笹や植物が生い茂っていました。「こりゃ明朝は朝露でずぶ濡れだな」なんて覚悟していましたが、翌日は案の定ずぶ濡れになりながら通り抜けることになりました。

ところで肝心の鉾立峰ですが、これがえらい急登でした。それもそのはず、地上から飯豊連峰を眺めていても鉾立峰だけやたらと尖っています。距離がさほど長くないのと涼しいのが唯一の救いでしたが、ヒーヒー言いながら頑張って登ります。

11:05 鉾立峰~朳差岳避難小屋

んー、相変わらず何も見えません。鉾立峰からアゴク峰や大樽山を通って奥胎内ヒュッテに進む登山道もあるようですが、だいぶ藪藪しており万人向けではなさそうです。

さて鉾立峰から朳差岳に向けて一旦下ることになります。この辺りにもニッコウキスゲがよく咲いており、若干のアップダウンはあるものの気持ち良い稜線歩きです。石碑を過ぎて笹藪を越えると間もなく朳差岳避難小屋が見えてきます。

11:45 朳差岳避難小屋

ようやく朳差岳避難小屋に到着です。一帯をニッコウキスゲに囲まれたなんとも美しい景観の避難小屋です。なお山頂は目の前ですが、向かうのは後回しにしてとりあえず身支度を整えて昼食にします。

昼食はアルファ米とレトルトカレーにしました。山で食べるカレーの美味しさは異常ですね。避難小屋直下の水場がまだ雪の下のため、雪を融かした熱湯で作りました。ちなみに水場は8月以降に使える見込みとなっています。頼母木小屋の水は貴重なため大事に取っておきます。

食事を済ましたらフリータイム。鳥のさえずりや風の音以外に聞こえません。蚊もおらず涼しいため半袖半ズボンで超快適です。ベンチで横になったり小屋で仮眠を取ったり散歩したり写真を撮ったりして過ごしていると、しばらくして本日の宿泊者が2名いらっしゃいました。

18:40 朳差岳山頂

そんなこんなであっという間に夕暮れ時となり、風が強くなるとともにガスが抜けていき、夕日に染まった美しい稜線が眼前に現れてきました。真夏とはいえ山頂で風に吹きさらされると寒くて上着を羽織りました。それから時間にして30分くらいでしょうか。陽が沈んでいくのを眺め終えたらさっさと避難小屋に戻って床に就きました。

夜中に何度か起きてみましたが再び深いガスに覆われており、星空を拝むことはできませんでした。仕方がないので明るくなるまでしっかり眠ることにしました。

5:45 朳差岳~大石山

翌日は4時半くらいに目覚めて朝食を済ました後、下山の準備に取り掛かります。小屋内の掃除を済ませてから一旦山頂に向かいましたが、先日より心なしかガスが濃くて当然何も見えません。宿泊者に挨拶をしたら荷物を持ってさっさと下山開始です。

道中は案の定、朝露であっという間にズボンがずぶ濡れになりました。うっかりズボンのレインウェアを忘れてしまったのですが、この時期でなければ濡れたズボンが風にさらされて身体が冷えて危なかったかもしれません。頼母木小屋に宿泊された方々とすれ違いながら、鉾立峰を過ぎて大石山に向かいます。

6:50 大石山~奥胎内ヒュッテ

朳差岳避難小屋から60分足らずで大石山に到着です。この頃から少しずつガスが抜けていき、青空や山容が見えてきました。背中に朝日を浴びながら淡々と下っていると、トレラン風貌の先行勢をはじめ、時間的に乗合自動車で来たと思われる団体さんとたくさんすれ違いました。

2日目の下山時はだいたい足が攣りそうになるのですが、いつもよりこまめ且つ多めに補食と補水をしていたため特に攣ることなく余裕をもって下山することができました。

9:20 奥胎内ヒュッテ

下山すると奥胎内ヒュッテの駐車場は満車状態で、県内外からたくさんの方々が登山に来ていらっしゃる様子がわかります。天候も良いですからね、当然と言えば当然です。

さて今回は初めての足ノ松尾根からの登山でしたが、とにかく奇跡的に涼しかったことが本当に幸いしました。これで暑かったら全然印象が違ったことでしょう。加えて平日だったことも大きいです。やっぱり山は空いているときが一番ですし小屋泊なら尚更ですね。季節を変えてまた登ってみたいと思いました。次は日帰りかなー。